Views: 39

コアインボイスゲートウェイと汎用監査データ交換機

三分一信之

XBRL Japan顧問

Liaison Representative from XBRL International, Inc. to ISO/TC 295 Audit Data Service

Co-project Leader, ISO WD 21926 Semantic Data Model for Audit Data Service

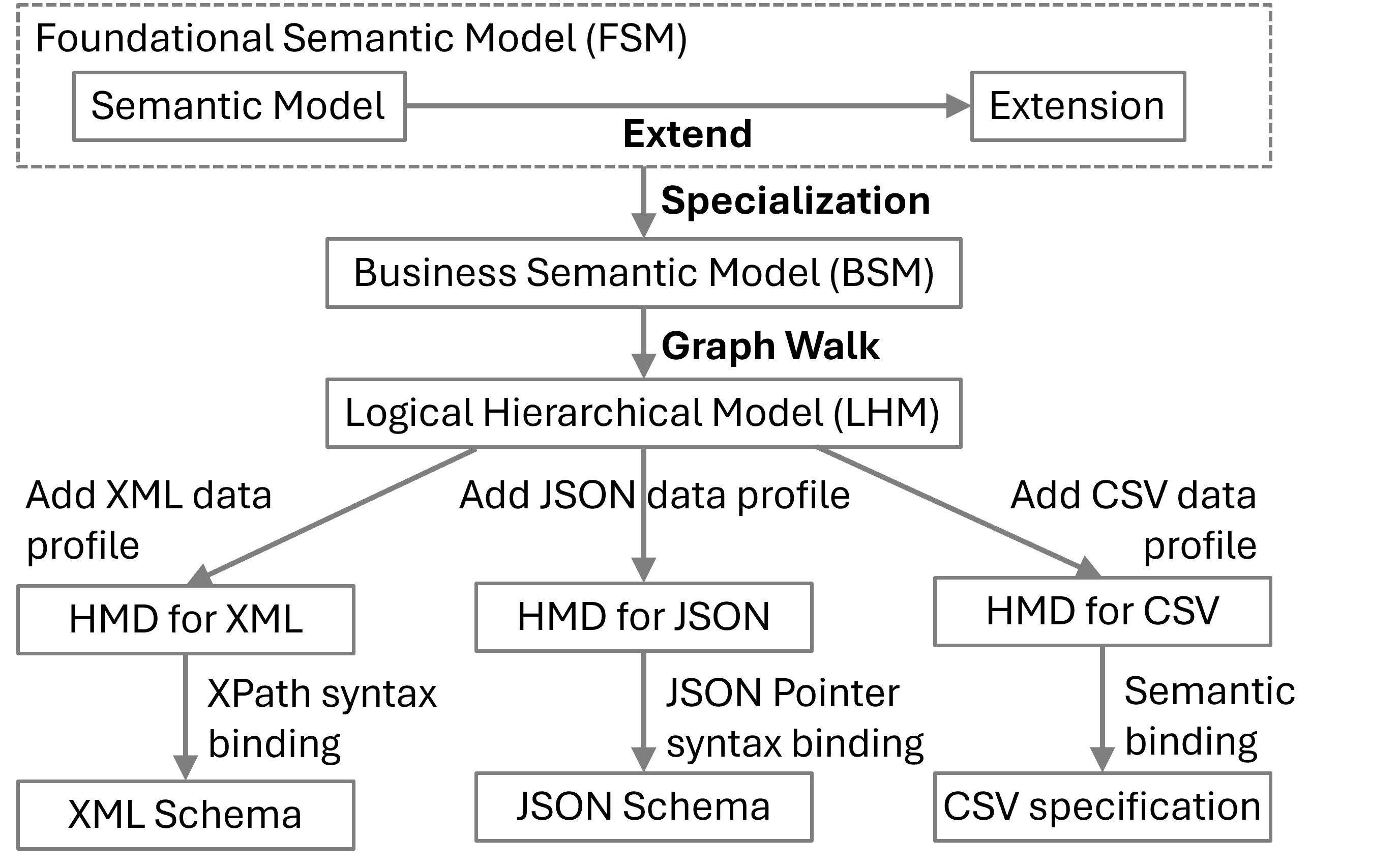

論理モデル定義と物理ファイル形式定義を分けたデータモデルをxBRLタクソノミで定義し、物理ファイルモデルをどのような構文定義で実現するかを対応定義することで、変換プログラム自体を改訂しなくても対応可能にするフレームワークが不可欠です。

下図は、ISO/WD 21926 Semantic data model for the audit data services で規定している論理モデルのフレームワークです。

本記事では、コアインボイスゲートウェイと汎用監査データ交換機が前提とする構造を紹介します。

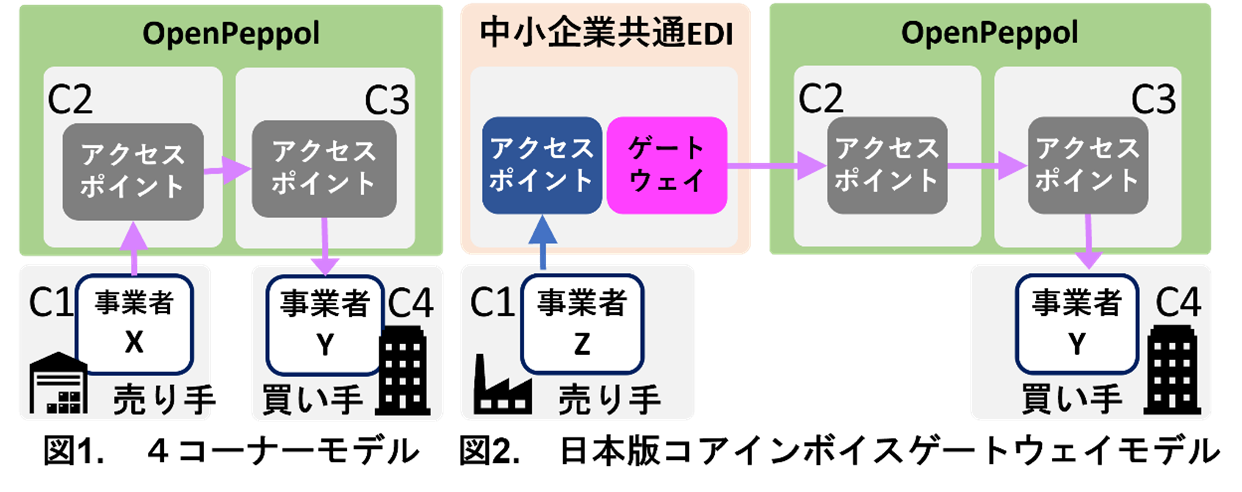

1. コアインボイスゲートウェイ

1.1. 概要

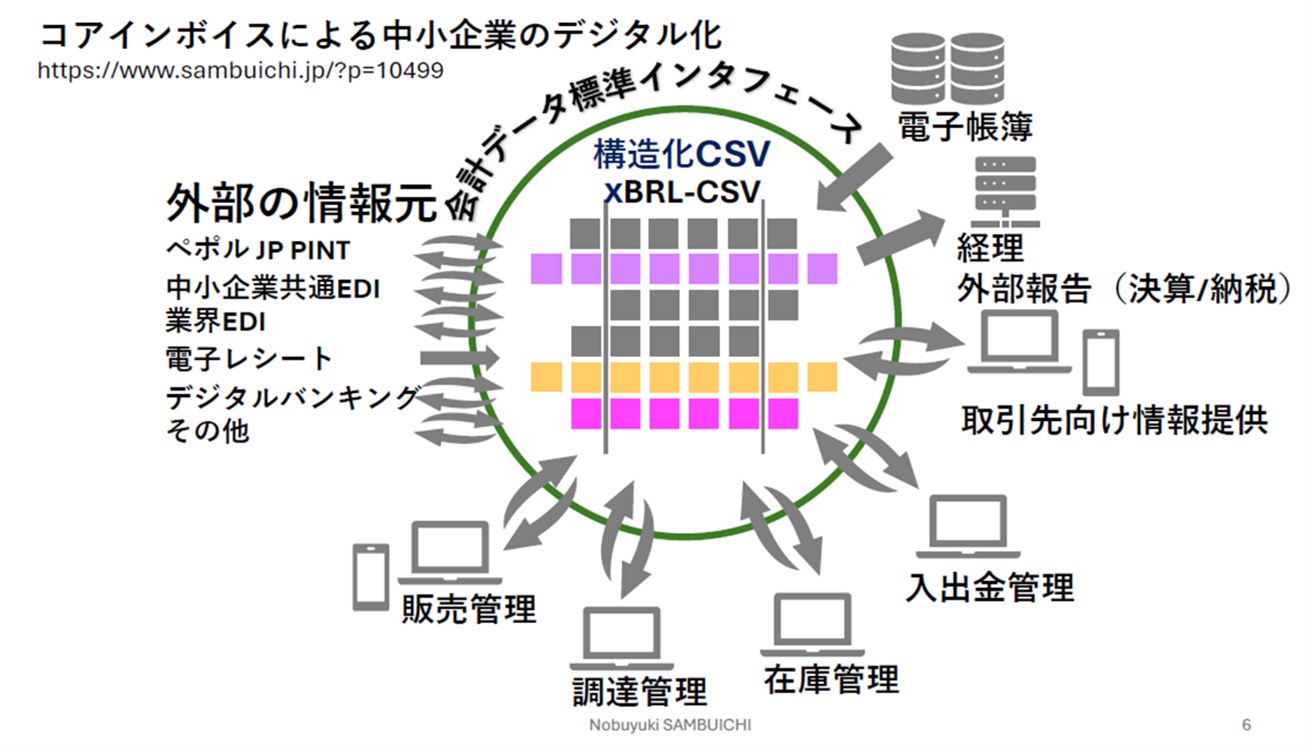

コアインボイスゲートウェイは、企業間でのインボイスデータの交換を効率化し、統一されたプラットフォームで管理するための中心的な役割を果たすシステムです。このゲートウェイは、複数の企業や業界標準に対応し、電子インボイスの発行、受領、管理を一元的に行うことを可能にします。

1.2. 機能と特徴

-

データ標準化: 各企業が異なるフォーマットでインボイスを発行しても、コアインボイスゲートウェイを通じて統一された標準フォーマットに変換し、互換性を保ちます。

-

相互運用性: 国内外の異なるシステム間でのインボイスデータの交換を円滑に行えるように設計されており、国際取引にも対応可能です。

-

リアルタイム処理: インボイスの発行から受領、承認までのプロセスをリアルタイムで処理し、業務効率を大幅に向上させます。

-

シンタックスバインディングとセマンティックバインディング: シンタックスバインディングは、異なるデータ形式間でのデータの正確な変換を保証し、セマンティックバインディングはデータの意味やコンテキストを保持して交換することを可能にします。

1.3. 論理データモデル

コアインボイスゲートウェイの論理データモデルは、JP PINTの背景であるEN 16931およびUN/CEFACTに基づいて設計されています。このモデルは、適格請求書対応や業界EDIとの連携のために拡張された中小企業共通EDIのデータモデルを整理した「日本版コアインボイス」データモデルを採用し、ISO監査データサービスのデータ項目も考慮しています。

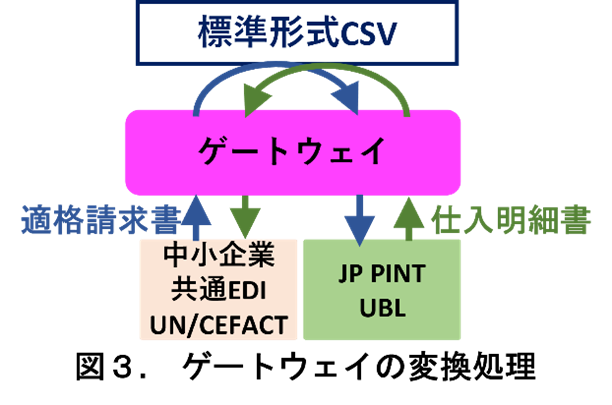

1.4. 標準論理モデルとISO規定の多様なフォーマット対応

コアインボイスゲートウェイの論理データモデルは、構造化CSV(階層型整頓データ)(XBRLのOIM-CSV(Open Information Model-CSV)で表現可能)です。OIM-CSVは、タクソノミで定義されたCSVファイルとして表現され、データの階層構造を整然と管理します。これにより、多様なフォーマットとのデータ交換が可能となり、さまざまな業務プロセスや規制要件に柔軟に対応できます。

2. 汎用監査データ交換機

2.1. 概要

汎用監査データ交換機は、企業の会計および監査プロセスをデジタル化し、効率的に管理するためのシステムです。このシステムは、企業の財務データや監査データを標準化し、企業内の業務システム間や外部の取引先などの関係者間でのデータ交換を容易にすることを目的としています。

2.2. 機能と特徴

-

データ収集と統合: 企業内の様々なシステムから財務データや監査データを収集し、一元的に管理します。これにより、データの散在や重複を防ぎます。

-

標準フォーマット対応: データを統一された標準フォーマットに変換し、異なるシステムや監査機関とのデータ交換をスムーズに行います。

-

監査証跡: すべてのデータ交換や処理の履歴を詳細に記録し、監査証跡として保持します。これにより、後からの確認や検証が容易になります。電子帳簿保存法の対象となる電子取引データも含みます。

-

自動化と効率化 : 業務プロセスを自動化し、手作業によるミスや時間の浪費を防ぎます。自動化されたチェックリストやワークフローにより、業務の効率が大幅に向上します。

-

ISO規定の標準論理モデルとの連携: ISOで規定された標準論理モデルを活用し、XBRLのOIM-CSVや構造化CSVを用いて多様なフォーマットとのデータ交換を実現します。

2.3. 業務パッケージベンダーの利点

汎用監査データ交換機の採用により、業務パッケージベンダーは個別フォーマット対応のプログラム機能拡張が不要となります。標準論理データモデルとの対応定義を提供することで、データ交換機能を提供することが可能となり、標準化対応が容易になります。これにより、ベンダーの負担が軽減され、システムの導入や運用が効率化されます。

3. GビズIDとeシール制度

3.1. eシール制度

eシール(電子シール)は、電子文書の信頼性と真正性を保証するための技術です。eシールは、企業や法人が電子文書を発行する際に、その信頼性と真正性を確認する手段として使用されます。

3.2. 現行の日本の電子署名制度

現在、日本の企業が公開するホームページや政府調達で使用する電子署名には、JIPDECが認定する認証局が発行する証明書が使用されています。この制度により、企業の信頼性と取引の安全性が確保されています。

3.3. 拡張提案

この認証制度を拡張し、企業の証明書とGビスIDの連携確認を保証する認証制度とeシールを連携させることが可能です。これにより、次の利点が得られます。

3.4. 組み合わせの利点

-

真正性の保証: eシールは、取引電文の発行主体が実在し、宣言された企業であることを保証します。これにより、取引の信頼性が向上し、KYC(Know Your Customer)確認が強化されます。

-

データの一貫性と信頼性: eシールを用いることで、データの改ざん防止や真正性が保証され、取引データの一貫性と信頼性が確保されます。

-

国際標準との整合性: CEFビルディングブロックのeSealは、eIDAS規則に基づいており、国際標準との整合性を持っています 。これにより、国際取引においてもスムーズなデータ交換が可能となります。

4. 提言:日本のGビスIDの改善と強化

4.1. 相互運用性の向上

-

国際的な標準準拠: GビスIDシステムを国際標準に準拠させ、eIDASと同様に他国の認証システムとの相互運用性を確保します。これにより、日本企業が国際的な取引を行う際の障壁が減少します。

4.2. 包括的な認証サービスの提供

-

電子署名およびタイムスタンプの拡充: 現在の認証機能に加え、電子署名、電子タイムスタンプなどの包括的な認証サービスを提供し、取引の信頼性をさらに向上させます。

4.3. セキュリティ標準の強化

-

高度なセキュリティプロトコルの導入: eIDASの高いセキュリティ基準を参考に、GビスIDのセキュリティプロトコルを強化します。これにより、データの改ざん防止や不正アクセスのリスクを低減します。

4.4. 認証プロセスの効率化

-

デジタル化と自動化の推進: 企業の登録および認証プロセスをデジタル化し、自動化することで、迅速かつ効率的なサービス提供を実現します。

4.5. 普及と啓発活動

-

教育と啓発: GビスIDの利用方法やメリットについて企業向けに教育と啓発活動を強化し、普及を促進します。特に中小企業向けのサポートを充実させます。

KYCの課題と実現方法

4.6. 現状と課題

-

企業IDの統一とマッピング: 各EDIシステム間で異なる企業IDの統一が求められます。国際的な識別コードを採用し、企業IDのマッピングシステムを導入します。

-

サービスプロバイダーの役割: メッセージの封筒部分にはサービスプロバイダーの企業IDを使用し、売り手・買い手のIDには相互認識された企業コードを利用します。サービスプロバイダーがKYCプロセスを実施し、IDの変換と認証を行います。このような高度なセキュアなメッセージ交換を提供するプロバイダーの認証制度 も必要です。

4.7. 実現方法

-

統一企業IDの実装

-

企業IDマッピングシステムの導入: 中央データベースやブロックチェーン技術を用いて、リアルタイムでID変換を行うシステムを導入します。

-

-

KYCプロセスの標準化

-

サービスプロバイダーによるKYCプロセスの統一: 共通のKYCプロセスを採用し、企業の実在性や信頼性を確認します。これにより、取引の安全性が向上します。

-

-

セキュリティとコンプライアンス

-

高度なセキュリティプロトコルの導入: 暗号化技術やデジタル署名の導入を検討し、データの整合性と機密性を確保します。

-

-

継続的なKYCチェック

-

動的なKYCチェック: 取引ごとに動的なKYCチェックを行い、企業の状況変化に対応します。これにより、取引の安全性を継続的に確保します。

これらの施策により、日本のGビスIDシステムとeシール制度はさらに強化され、国内外での取引の信頼性と安全性が向上します。■

注

-

5. 参考

ISO/IEC 27000 ファミリー規格については、 JIPDECページ

ISO/IEC 27000 ファミリー規格について ~ ISO/IEC JTC 1/SC 27/WG 1 に

おける検討状況 ~の紹介資料から、

また、JIPDECのデジタルトラストへの取り組みについては、次の紹介ページをご確認ください。

JIPDEC