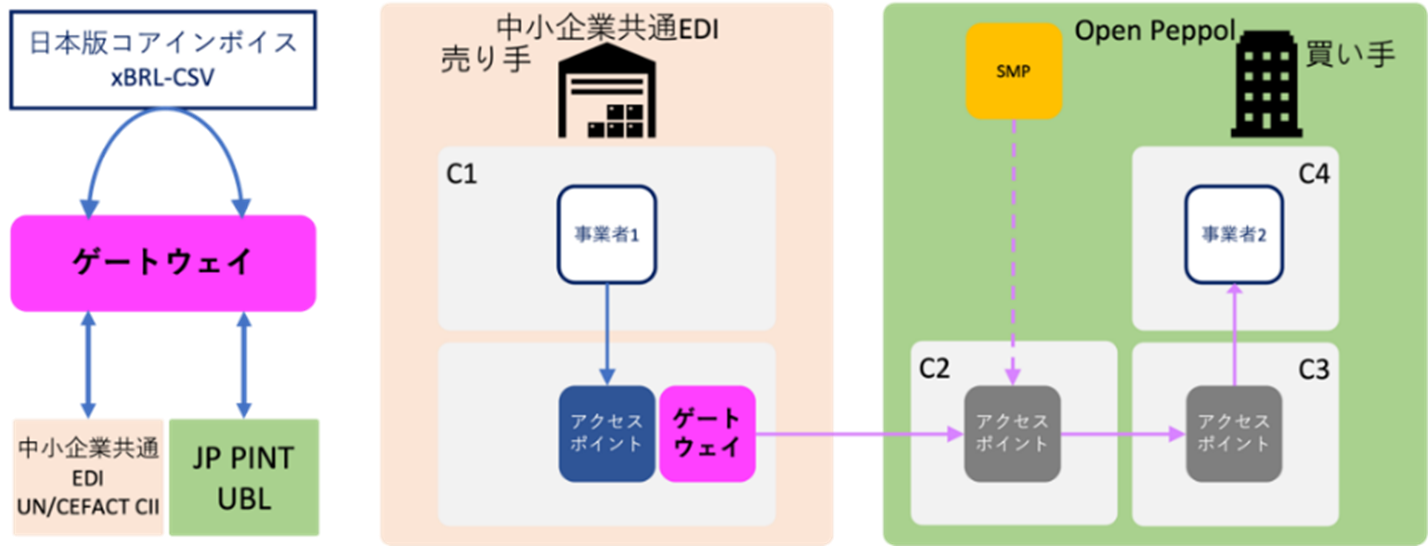

日本版コアインボイス

日本版コアインボイスゲートウェイ(詳細記事はこちら)

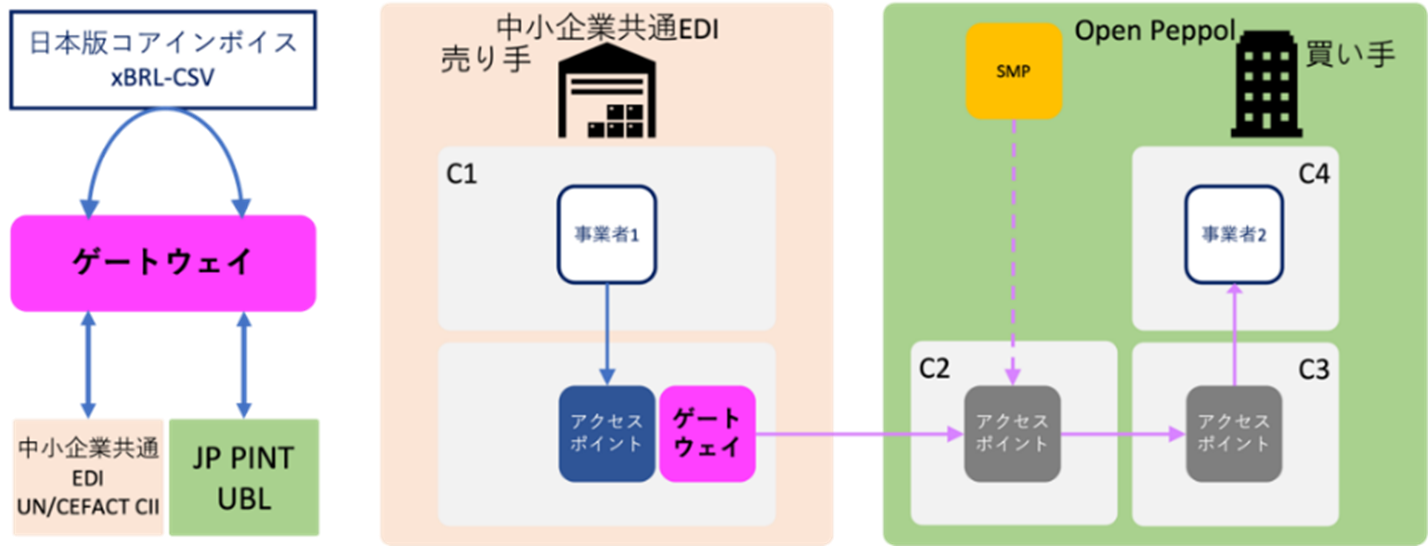

Open Peppolのサービスプロバイダーとデジタルインボイスのサービスを提供するパッケージやサービスを提供している事業者の間の接続は、C1-C2 / C3-C4

間のメッセージ交換ですのでOpen Peppolの管轄外となります。

デジタルインボイスのサービスを提供するパッケージやサービスの利用者は、Open Peppolの利用者IDを取得することで従来の利用形態のままでOpen

Peppolを利用したデジタルインボイスの交換も可能となります。

サービスプロバイダーと利用者向けパッケージ/サービス事業者間のメッセージ交換において欧州での「電子請求書(eInvoicing)」標準を参考にした日本版コアインボイスを使用したコアインボイスゲートウェイを提案します。

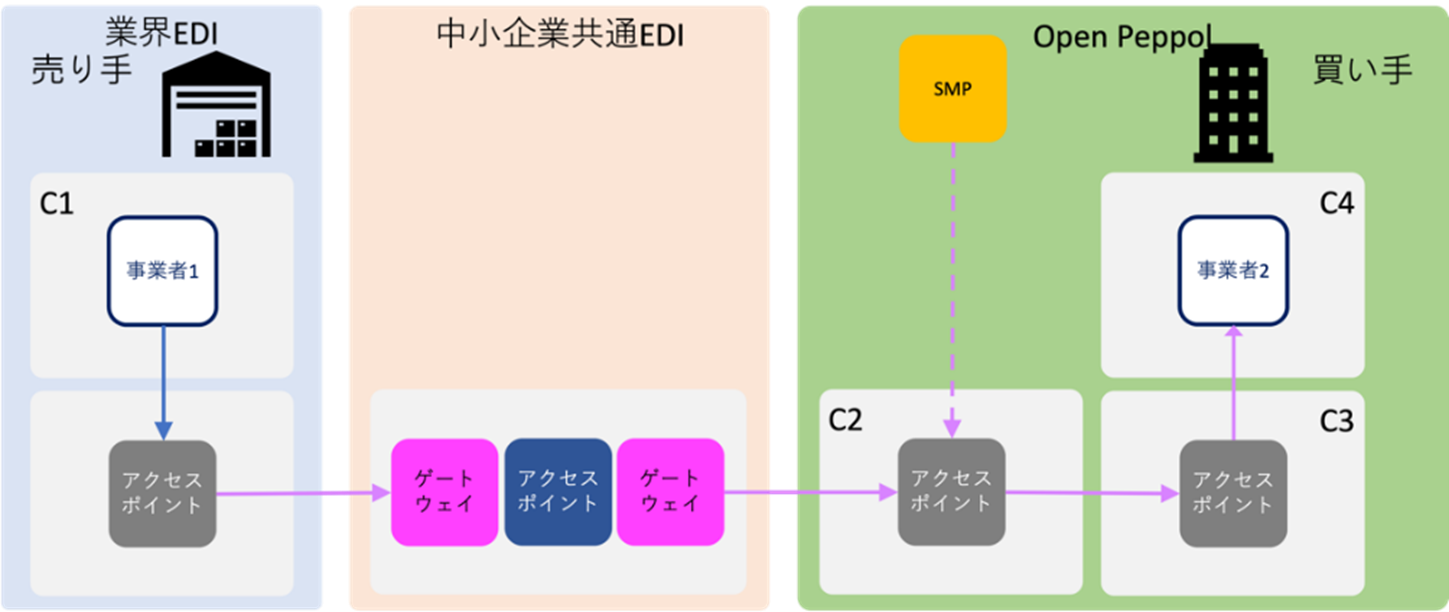

利用者向けパッケージ/サービス事業者には、業界向けのEDIサービスを提供しているサービスプロバイダーも含まれます。例えば、中小企業共通EDIユーザ(C1/C4)を日本版コアインボイスゲートウェイを介してOpen Peppolのアクセスポイントと接続することが可能です。ゲートウェイでは、構文バインディングを用いて日本版コアインボイスのセマンティックモデルに対応したxBRL-CSV(Tidy data)を標準データ形式とするCSVファイルに変換しそれを中間フォーマットとして中小企業共通EDI(UN/CEFACT CII 22B)とJP PINT v1.0 (UBL 2.1)とのデータ変換を行います。

他の業界EDIのユーザでもOpen PeppolのSMPに登録されていれば、Open Peppolに登録された買い手と「日本版コアインボイス」ゲートウェイを介してデジタルインボイスを送信できます。

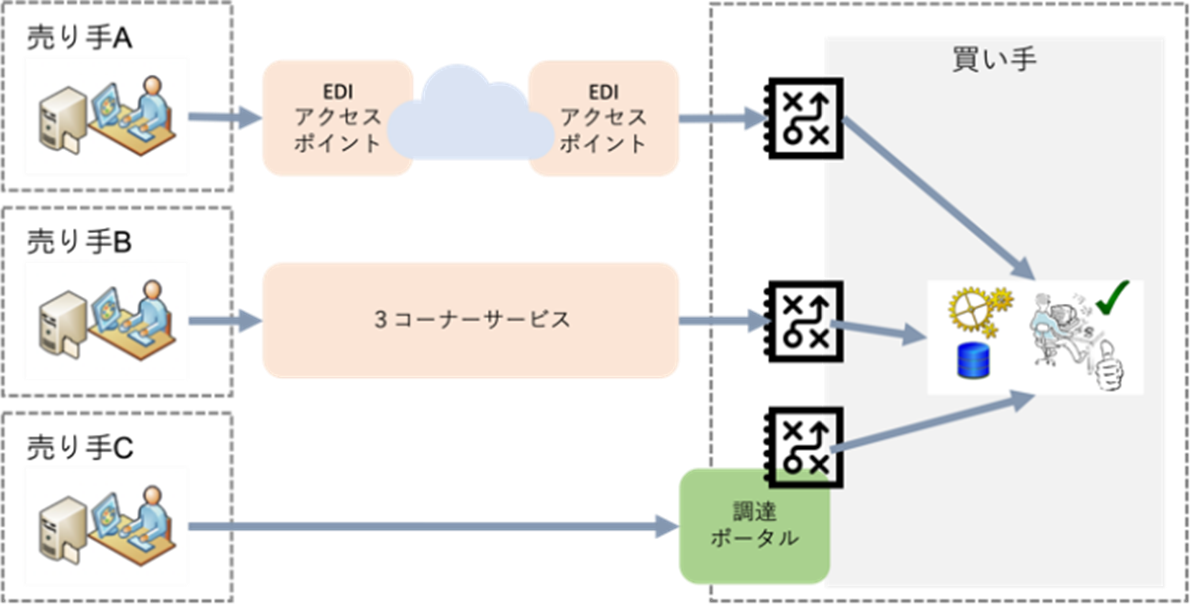

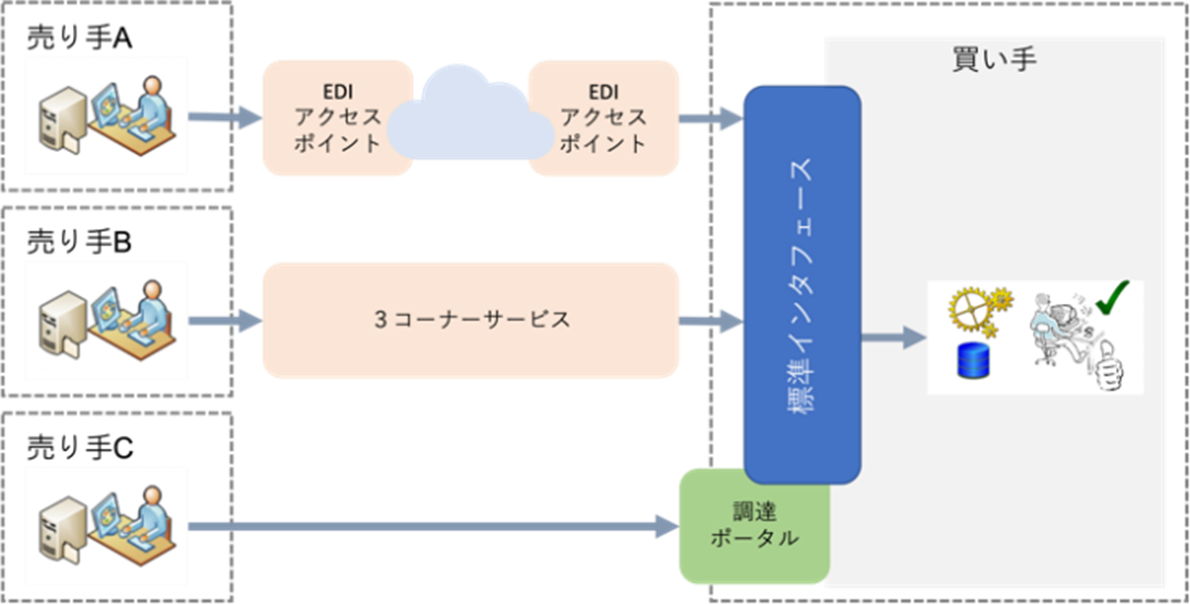

一方、買い手の業務システムでは接続先ごとにデータ処理インタフェースが必要となりますが、大手企業では、4コーナーのE D Iアクセスポイント、3コーナーのE D Iサービスに加えて、個別に仕入れ先向けの調達ポータルを提供しているといった形態も見られます。従来の個別対応では、それぞれに対する個別対応が必要となり、その維持管理が大きな負担になっています。

アクセスポイントでの日本版コアインボイスゲートウェイと同様に、標準データインタフェースを使用して社内システムを連携させると組み合わせの掛け算の対応が足し算の対応で可能になります。

日本版コアインボイスゲートウェイで推奨するCSVファイルは、xBRL-CSV形式であり、XBRLタクソノミでその構造や意味を定義しているため、システムの維持変更をタクソノミの維持変更管理と連動させることで維持管理の機械化も可能となります。

制限事項 2023-04-03

JP PINT

- 使用しているJP PINTデジタルインボイスのサンプルXMLファイルは、Open Peppolがら公開されているダウンロードファイルを

そのまま使用しています。 このため、JP PINTで定義されていない<cbc:UBLVersionID>2.1</cbc:UBLVersionID>が記載されていたり、XML構文で要請される値の設定値が公開仕様と異なるなど、Syntax Binding定義に沿っていない要素定義も含まれていますので注意してください。 - ダウンロードしたXMLインスタンス文書には、xsi:schemaLocationの定義が含まれていないのでXML編集ソフトで開くとエラーメッセージが発行される事がありますので、必要に応じて次の定義を<Invoice>要素に追加してください。

xsi:schemaLocation="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2

http://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.1/xsd/maindoc/UBL-Invoice-2.1.xsd" - 検証用のXMLスキーマをxsi:schemaLocationに指定しています。

- Syntax Binding定義で記載している日本語は、三分一技術士事務所で定義したものです。

中小企業共通EDI

インボイスからCSV変換はテスト未実施であり、これから確認します。変換が設計通りに処理されていない箇所が残っている。

例えば、<ram:ApplicableCITradeTax>が税率ごとにまとまっていない(税率と税額などが分かれて記載されている)。など- 中小企業共通EDIのXMLスキーマは、正式に提供されているものではなく、検証のために三分一技術士事務所で試作したものです。

正式に公開されるものとは異なる箇所があります。

xsi:schemaLocationの定義は、次のとおりです。

xsi:schemaLocation="urn:un:unece:uncefact:data:standard:SMEinvoice

https://www.wuwei.space/core-japan/server/data/schema/data/standard/SMEinvoice.xsd" - 日本版コアインボイスの定義表は、試作途中のものです。

検証結果に応じて、随時改訂を行います。 - 変換されたデジタルインボイスにXMLスキーマ検証でエラーとなる箇所が含まれているかもしれません。

この場合、中小企業共通EDIの試作版XMLスキーマを改訂することがあります。

その他の予期しない不具合が含まれていることがあります。